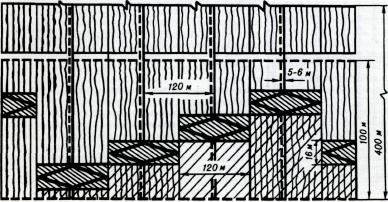

ТЕХНИКА ПОЛИВА виноградников, технология и технические средства, применяемые для равноменго распределения поливной воды по орошаемому винограднику и превращения ее в состояние почвенной или атмосферной влаги, необходимой для жизнедеятельности виноградных насаждений. Т. п. включает: способы полива, средства распределения оросительной воды на винограднике и организацию полива. В зависимости от природных условий (рельефа, климата, уровня грунтовых вод, водных ресурсов) на виноградниках применяют след. способы полива: поверхностный, дождевание, мелкодисперсный (аэрозольный), капельный и внутрипочвенный. Для орошения виноградника используются дождевальные агрегаты и машины, шлейфы, системы капельногр и внутрипочвенного орошения. При поверхностном орошении виноградников вода к растениям подводится по нарезанным в междурядьях поливным бороздам, бороздам-щелям, бороздам-ячейкам с помощью технич. средств (сифонов, шлангов, поливных трубопроводов, переоборудованных дождевальных машин). Оросительная сеть для поверхностного орошения виноградников состоит из водоисточника с водозапором, магистрального и распределительных трубопроводов или каналов, временных оросителей, выводных и поливных борозд. В зависимости от рельефа местности на виноградниках применяют 2 схемы (рис. 1) размещения временных оросителей на поливном участке: продольную, когда временные оросители и поливные борозды располагаются вдоль уклона участка, а выводные борозды поперек, и поперечную, когда временные оросители размещены поперек рядов виноградника (см. Поверхностный полив). Параметрами поверхностного полива виноградника по бороздам являются смоченный периметр борозды, время добегания струи до конца борозды, время подачи максимума и минимума струй, расход поверхностного сброса воды, которые должны обеспечить: подачу поливной нормы, равномерность увлажнения почвы по длине, коэффициент полезного использования воды (КПИ 2* 0,85), высокую производительность поливальщика, предотвращение эрозии почвы. Расчет элементов техники полива виноградников по бороздам состоит в определении расходов поливных струй и длины борозд в соответствии с водопроницаемостью почвы, которая зависит от скорости впитывания почвой воды в данный момент (см. Поливная норма).

Рис.1. Схема оросительной системы для поверхностного орошения виноградников с оросительными каналами (по А. Д. Лукьянову): а — поперечными; б — продольными

Простейшими средствами распределения воды в поливные борозды являются поливные сифоны диаметром 20, 25, 32, 40 и 50 мм. Для нормальной работы сифонов уровень воды в выводной борозде должен быть на 3—10 см выше уровня воды в поливной борозде. С целью повышения производительности труда и равномерности распределения воды при поливе по бороздам применяют гибкие капроновые шланги и жесткие трубопроводы диаметром 100—500 мм, имеющие водовыпуски диаметром 20—40 мм, расположенные на расстоянии 60 или 90 см друг от друга.

Рис. 2. Технологическая схема работы поливного агрегата ДДА-100МА при орошении виноградников

Полив виноградников по бороздам производят дождевальным агрегатом ДДА-10ОМА с вертикально подсоединенными к водовыпускным отверстиям резиновыми шлангами. Эта техника полива виноградников по бороздам-ячейкам позволяет увеличить производительность поливальщика на западе(У—50%. Техника полива дождеванием заключается в подаче воды на орошаемый участок через водоводы и распыление ее над поверхностью почвы виноградника в виде дождя стацио-

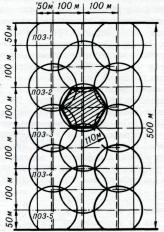

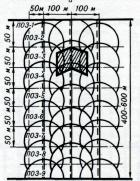

Рис. З. Схема полива виноградников дальнеструйными тракторными дождевальными машинами ДДН-70 и ДДН-100: а — по кругу; б — по сектору

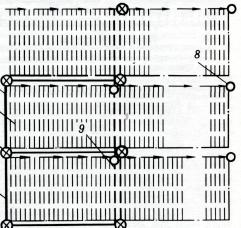

нарными или передвижными дождевальными машинами, установками и аппаратами, работающими без лужеобразования и стока. Для полива виноградников дождеванием на больших площадях используются стационарные системы шлейф ДШ-25/300, переоборудованные агрегаты ДДА-100МА (рис. 2). Дальнеструйные дождевальные машины ДДН-70, ДДН-100 предназначены в основном для влагозарядкового полива виноградников; при этом полив производится позиционно по кругу или по сектору (рис. 3). При незначительных скоростях ветра полив производится по кругу, при скорости ветра выше 2—3 м/с (но не более 5 м/с) — по сектору. Структура дождя зависит от его интенсивности и размера капель. Для винограда благоприятен и не нарушает структуру почвы "моросящий" дождь, который состоит из капель диаметром 0,4—0,9 мм. Время впитывания влаги зависит от водопроницаемости почвы (для тяжелосуглинистых почв она составляет 0,1—0,2 мм/мин, сред-несуглинистых — 0,2—0,3, легких — 0,5—0,8 мм/ /мин), интенсивности дождя, величины дождевых капель и др. факторов. Мелкодисперсное (аэрозольное) дождевание виноградников используют для регулирования микроклимата на виноградниках и снижения потребления виноградными растениями влаги из почвы (см. Аэрозольное увлажнение). Одним из главных элементов техники аэрозольного орошения виноградников является форсунка, распыляющая на поверхность растений под действием высокой силы давления мелкодиспергированную воду. При этом размер капель не должен превышать 500 мкм. Мелкодисперсное дождевание осуществляется переоборудованными ДДА-10ОМА, тракторными опрыскивателями и передвижными туманообразующими установками. Капельное орошение виноградников применяют в районах с дефицитом водных ресурсов и сложным рельефом местности, где невозможно применить др. способы полива. Система капельного орошения представляет собой стационарную оросительную сеть (рис. 4), которая состоит из след. элементов: водозаборного и напорообразующего узла с фильтром, устройства для приготовления и подачи удобрения в трубопроводную сеть, магистрального, распределительных и поливных трубопроводов с капельницами.

Рис.4. Принципиальная схема капельного орошения виноградников (по В. Ф. Носенко): 1 — всасывающий патрубок с фильтром; 2 — насос; 3 — центральная задвижка; 4 — фильтр; 5 — расходомер; 6 — манометр; 7 — растворный узел; 8 — каналы связи; 9 — распределительный трубопровод; 10 — задвижка; 11 — блок управления задвижкой; 12 — поливной трубопровод; 13 — капельница; 14 — датчик необходимости полива

Последние устанавливаются на поливных трубопроводах в зависимости от схемы посадки винограда. На производств, участках виноградников России применяют в основном капельницы: Молдавия-1, Молдавия-1 А, Коломна-1 и Украина-1. К элементам технологии капельного орошения относятся: очаг увлажнения, контур увлажнения, расход воды капельницами, количество и схемы расположения точек водоподачи, равномерность распределения оросительной воды капельницами и схемы их расположения. Очаг увлажнения определяется площадью увлажненного пятна поверхности почвы и глубиной контура увлажнения. Формы и размеры очага увлажнения зависят от водно-физические свойств почвы, предполивной ее влажности, расхода воды, продолжительности полива, интенсивности испарения, схемы расположения точек водоподачи в очаге увлажнения. При капельном орошении расход воды дозируется по длине поливного трубопровода через капельницы, устанавливаемые из расчета 1—2 на куст. В технике капельного орошения виноградников находит применение автоматизация управления поливом. Внутри-почвенное (подпочвенное) орошение виноградников заключается в подаче оросительной воды непосредственно в корнеобитаемый слой.

Рис. 5. Схема подпочвенного орошения виноградников (по В. Ф. Носенко): 1 — источник орошения; 2 — насосная станция; 3 — очистные сооружения; 4 и 6 — распределительная сеть; 5 — водовыпускные сооружения; 7 — подпочвенные увлажнители; 8 — смотровые колодцы; 9 — водоотводная аэрационная сеть

При этом поверхность почвы практически не смачивается, активный ее горизонт увлажняется капиллярным путем. Внутрипочвенные увлажнители изготовляются из гончарных труб, а также из полиэтиленовых труб с перфорацией диаметром 20—40мм. Трубы устанавливают бестраншейным укладчиком на глубине 40—60 см. Длина увлажнителей (100—200 м) выбирается в зависимости от гранулометрического состава почв.

Расстояние между увлажнителями 2,5—3,5 м. Система внутрипочвенного орошения состоит из источника орошения, насосной станции, очистного сооружения, распределительной и увлажнительной сети, водовыпускных сооружений, водоотводной аэрацион-ной сети и смотровых колодцев (рис. 5). К элементам технологии внутрипочвенного орошения относятся глубина заложения увлажнителей, напор в увлажнителях, удельный расход увлажнителя, длина увлажнителя, расстояние между увлажнителями, продолжительность полива. Качество полива зависит от равномерности увлажнения по длине, наличия вну-трипочвенной эрозии и заиления увлажнителей, глубины неувлажненного слоя почвы от поверхности, глубины утечки воды, процента увлажнения корне-обитаемого слоя.

Литература: Бушин П.М. Поливы виноградников. — Москва, 1990; Турянский Г.Ф. Режим и способы орошения виноградников. — Киев, 2002; Сурин В. А., Носенко В.Ф. Механизация и автоматизация полива сельскохозяйственных культур. — Mосква, 1981; Магрисо Ю. Н. Воден режим и напояване на лозата. — София, 1970; Oriolani D. М. J. С. Comparaison des divers modes d'irrigation en Argentine. Caracteristiques — Effets — Limites. — Bull, de l'O.I.V., 1974, v. 47, № 517. А.Д. Лянной, Д. С. Чернев.